よくある質問

Q.再転相続で2度めの相続放棄が必要?

複雑な再転相続において、一度受理された相続放棄の後に2度目の相続放棄申述が必要となるか問題になった事案があります。

東京高裁令和6年7月18日決定では、再転相続人が異なる相続経路に基づく複数の相続人地位を併有する場合、それぞれの地位について個別に相続放棄を行う必要性を認めました。

家庭裁判所は却下すべきことが明白な場合を除き受理すべきとの判断基準を示し、実体的効力の判断は民事訴訟に委ねる姿勢を明確にしています。

この判断基準を使いたいことは多いのでチェックしておくと良いでしょう。

事案の概要

被相続人Bの再転相続人であるCが、Bの相続について2度目の相続放棄申述を行ったという事案。

1度目の申述が受理されていたことから、2度目の申述が「重ねて相続放棄をする必要がない」として却下され、東京高裁まで争われた内容です。

既に一度相続放棄が受理された再転相続人による、異なる相続経路に基づく2度目の相続放棄申述の必要性および受理の可否が問題となった事案です。

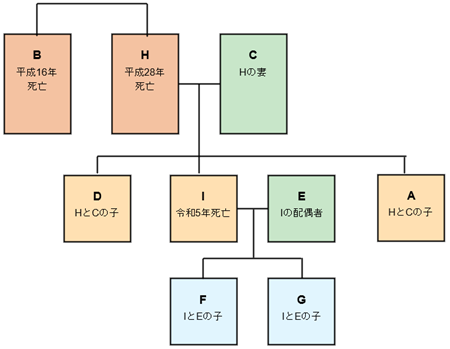

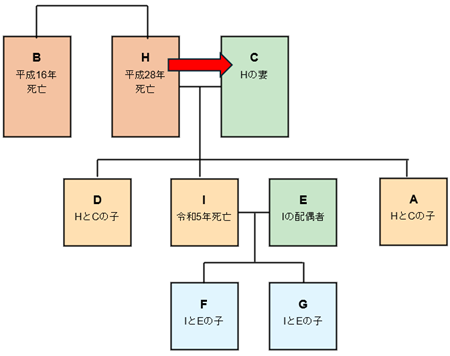

相続関係の整理

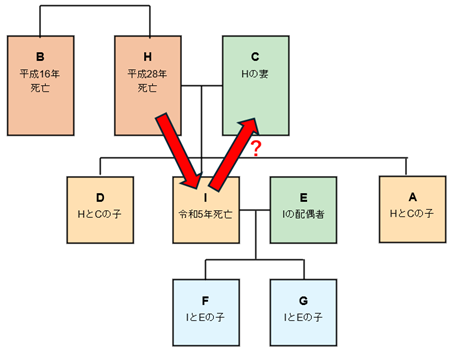

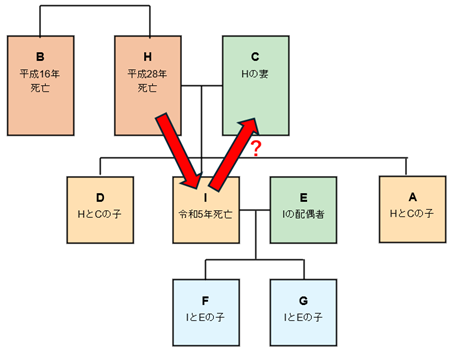

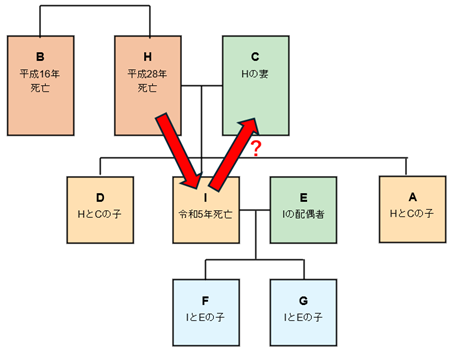

被相続人Bの死亡: 平成16年。法定相続人は兄Hのみ。

Hの死亡: 平成28年。Bの相続について承認も放棄もせず死亡。Hの法定相続人は妻C、子A、I、D。

Iの死亡: 令和5年。BおよびHの相続について承認も放棄もせず死亡。Iの相続人は配偶者E、子F、G。

相続放棄の経緯:Bの債権者からの請求を契機に、相続放棄が始まる。

まずA、DがBの相続放棄申述を受理される。

次にE、F、GがBの相続放棄申述を受理される。

Cの1回目の相続放棄申述: 令和5年3月29日。Bとの関係を「兄弟の配偶者」(Hの再転相続人としての地位)と記載。受理される。

Cの2回目の相続放棄申述(本件申述): 令和5年6月8日。

1回目の申述時にE、F、Gの相続放棄を知らなかったと主張。Bとの関係を「その他(おいの母)」(Iの再転相続人としての地位)と記載。

家庭裁判所は2度めの相続放棄は否定

原審(東京家庭裁判所立川支部)の判断: 「重ねて相続を放棄する必要は認められない」として、Cの2回目の申述を却下。

A、D、E、F、G及びCがBの相続について相続放棄した結果、「Hは、初めからBの相続人で、なかったことになる。したがって、Cを含むHの相続人(Hの子である Iも)がBの相続人となることはない」と判断。

手続中にCが死亡したので子であるAが不服申立て。

C(抗告人A)の主張:F及びGがBの相続について相続放棄した結果、初めからBの再転相続人とならなかったとみなされ、その結果、Iの第2順位の法定相続人であるCが、Iの相続によりBの再転相続人の地位を取得した。

Cは、1回目の相続放棄申述当時、Bの相続について、Hの相続により取得した再転相続人の地位とIの相続により取得した再転相続人の地位を併有しており、1回目の申述はHの相続により取得した地位との関係でのみ放棄する趣旨であった。

「再転相続人」とは?

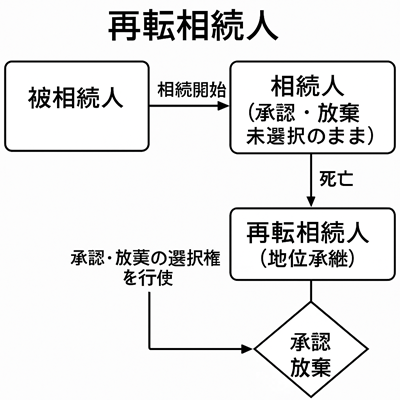

「再転相続人」とは、相続が開始したにもかかわらず、相続人が承認も放棄もしないまま死亡し、その相続人がさらにその地位を承継して相続の承認・放棄の選択権を行使する場合の、元の被相続人から見て「再転」して相続人となった者を指します。

本件では、以下の段階で再転相続が発生しています。

Hの相続人がBの再転相続人となる:被相続人Bが死亡した後、その相続人であるHがBの相続について承認も放棄もしないまま死亡しました。これにより、Hの相続人(C、A、I、D)がHの有していたBの相続に関する選択権を承継し、Bの再転相続人となりました。

Iの相続人(E、F、G)がBの再転相続人となる:さらに、IがBとHの相続について承認も放棄もしないまま死亡しました。これにより、Iの相続人(E、F、G)がIの有していたBおよびHの相続に関する選択権を承継し、Bの再転相続人となりました。

Cは、Hの妻としてHの相続によりBの再転相続人となり、さらにIの母としてIの相続第2順位によりBの再転相続人となる、という複数の再転相続人の地位を主張したことが、本件の争点の一つとなりました。

東京高等裁判所は相続放棄を認める

東京高等裁判所令和6年7月18日決定は、原審判を取り消し、被承継人亡Cの相続放棄の申述を受理するとの判断をしました。

理由は次のとおりです。

相続放棄申述手続の性格:「相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である」

本件申述の検討:Cの主張(F及びGの相続放棄により、Iの第2順位相続人であるCがIの再転相続人となったという解釈)は、「民法上一般的なものであるかはともかくとして、およそ成り立ち得ないものということはでき」ず、「採用される見込みがないとはいえない」。

この解釈を前提とすれば、Cが1回目の申述時にHの再転相続人としての地位とIの再転相続人としての地位を併有していた可能性があり、1回目の申述はHの再転相続人としての地位のみを放棄する趣旨であったと解する余地がある。

申述書に、申述人と被相続人Bとの関係について「兄弟の配偶者」と記載され、別件申述に係る事件記録の表紙に、申述人(申立人)の氏名等として、「相続人亡H再転相続人C」と記載されていることを踏まえると、別件申述は、上記二つの地位のうち、Hの再転相続人としての地位との関係においてのみ、第1次相続について、相続放棄をする趣旨であったと解する見解が成り立つ余地がある。

この見解を前提とするならば、申述人は、本件申述をした当時、第1次相続について、Iの再転相続人としての地位を有していたと解する余地があることになり、申述人は本件申述においてこのような主張をしていたのであるから、申述人が、本件申述をした当時、第1次相続についての相続人でないことが明白であったということはできない。そして、ほかに、本件申述に関し、相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しない。

結論: 本件申述については、却下すべきことが明白であるとは認められないから、これを受理するのが相当。

とりあえず放棄を受理してもらう

本決定は、相続放棄申述の受理の判断基準について、「却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である」という判断枠組みを示しました。

これは、実体法上の効力判断は訴訟手続きに委ねるべきという、近年の傾向に沿うものです。

家庭裁判所はとりあえず受理して、債権者が争うなら民事訴訟でやってね、というスタンスです。

本件では複雑な再転相続になっています。

高裁の判断においても、断定的な破断をしておらず、そう解する見解が成り立つ余地がある、というグレーな判断を前提にしています。今回は、受理するかどうかが問題なので、再転相続の効果がどうなるか確定するなら民事裁判でやってくれ、というスタンスなのでしょう。

とりあえず、相続人が自己の地位について不安を抱える状況(債権者がCに対し、CがBの法定相続人であると主張し請求を続けていたと推察される状況)において、複数回の相続放棄申述の受理を認めることで、相続人の法的地位の安定に資する判断を示し救済したものといえます。

ちなみに、債権者はマンションの管理組合でした。そちらはそちらで困っていたんでしょうね。

とくに再転相続の相続放棄をするときは、どの立場での相続放棄なのかを明らかにしておかないと、今回のような債権者の追及を受けて2回目の相続放棄、高裁まで争うなどの事態が発生してしまうリスクがあることになります。

再転相続放棄決定のQ&A

Q1. 本件はどのような事案ですか?

本件は、被相続人Bの相続について、Cが再転相続人として2回相続放棄の申述を行った事案です。

1回目の申述は受理されましたが、2回目の申述は「重ねて相続放棄をする必要がない」として却下されました。これに対し、Cが即時抗告を提起し、高等裁判所が原審判を取り消し、2回目の申述を受理した、というものです。なお、Cは抗告審係属中に死亡し、その子であるAが手続を承継しました。

Q2. 本件における複雑な相続関係はどのように発生しましたか?

本件の相続関係は、以下の3段階の死亡により複雑化しました。

Bの死亡(平成16年): Bの法定相続人は兄Hのみでした。

Hの死亡(平成28年): HはBの相続を承認も放棄もしないまま死亡しました。Hの法定相続人は、妻C、子A、I、Dでした。この時点で、Hの相続人であるC、A、I、DがBの再転相続人としての地位を取得しました。

Iの死亡(令和5年): IはBとHの相続を承認も放棄もしないまま死亡しました。Iの相続人は、配偶者E、子F、Gでした。この時点で、Iの相続人であるE、F、GがBの再転相続人としての地位を取得しました。

この後、Bの債権者ZがCらに対し、Bの相続債務の支払いを請求したことが、一連の相続放棄申述の契機となりました。

Q3. Cはなぜ2回目の相続放棄の申述をしたのですか?

Cが2回目の相続放棄の申述をした主な理由は、1回目の申述時に認識していなかった新たな相続関係が浮上したためです。 具体的には、以下の2つの理由を主張しました。

Iの第1順位相続人(F及びG)の相続放棄による地位の変化: Iの第1順位の法定相続人であるF及びGがBの相続について相続放棄をした結果、F及びGは初めからBの再転相続人とならなかったとみなされ、Iの第2順位の法定相続人であるCがIの相続によりBの再転相続人の地位を取得することになったと主張しました。

1回目と2回目の相続放棄の対象となる地位の相違: Cは、1回目の相続放棄の申述をした当時、Bの相続についてHの相続により取得した再転相続人の地位と、Iの相続により取得した再転相続人の地位を併有していたと認識していました。そして、1回目の申述はHの相続により取得した地位に関する放棄であり、2回目の申述はIの相続により取得した地位に関する放棄であると主張しました。

債権者Zが、Cが1回目の相続放棄申述後もBの法定相続人の地位にあると主張し、相続債務の支払いを継続して請求していたことも、2回目の申述に至る動機になったと推察されます。

Q4. 原審(東京家庭裁判所立川支部)はなぜCの2回目の申述を却下したのですか?

原審は、Cの2回目の相続放棄の申述を却下しました。その理由は、A、D、E、F、G及びCがBの相続について相続放棄をした結果、Hは初めからBの相続人ではなかったことになるため、Cを含むHの相続人(Iを含む)がBの相続人となることはないと判断したためです。つまり、既に全員が相続放棄をしているため、重ねて放棄する必要はない、という立場でした。

Q5. 東京高等裁判所は、なぜ原審判を取り消し、Cの2回目の申述を受理したのですか?

東京高等裁判所は、以下の判断枠組みに基づき、原審判を取り消し、Cの2回目の申述を受理しました。

相続放棄申述受理の手続的性格: 相続放棄の申述が受理されたとしても、それは実体法上の効力を確定させるものではなく、その効力を争うことは可能です。しかし、申述が却下された場合、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたと主張できなくなります。

家庭裁判所の判断基準: この手続の性格に鑑みれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である、と判断しました。

Cの主張の妥当性: Cの主張(Iの第1順位相続人の放棄によりCがIの再転相続人としての地位を取得し、1回目の放棄はHの再転相続人としての地位に限定される)は、「民法上一般的なものであるかはともかくとして、およそ成り立ち得ないものということはでき」ず、採用される見込みがないとはいえないとしました。

却下すべき明白な事情の不存在: Cの主張に検討の余地がある以上、Cが本件申述をした当時、Bの相続人でないことが明白であったとは言えず、他に相続放棄の要件を欠くことが明白な事情も存在しないと判断しました。

これらの理由から、2回目の申述は「却下すべきことが明白であるとは認められない」ため、受理するのが相当であると結論付けました。

対債権者との関係での2度めの相続放棄

東京高裁も言っているように、このケースで、Cに二度目の相続放棄が必要だったか(債務を承継していると解釈されるのか)は微妙なところです。

一度目の相続放棄に含まれているという評価もできるはずですので、債権者にその主張を強めにするという方法もあるでしょう。

ただ、Cが相続放棄によって債務を負わないと主張しても、債権者がこれを認めない場合には、債権者からの民事訴訟において、相続放棄の効力が及ぶのかが判断されることになります。

これに備え、Cは改めて相続放棄をしたものと思われます。

相続放棄が受理されれば、債権者側も民事訴訟で争うことまではしないと考えての動きでしょう。

とくに債権者もマンション管理組合であり、2度の相続放棄が受理されているのに、コストをかけて民事訴訟を起こす可能性は低いです。

請求を受けて、法的な主張を債権者からされ続けたら、まあ、そういうならもう一度、相続放棄をしておきましょうか、とういうこともありますかね。

相続放棄を含めた家事事件のご相談は、ジン法律事務所弁護士法人までご相談ください。